Quanto lo spazio scenico si fa dramma globale. Intervista con il regista Stefano Poda. di Federica Fanizza

Devo ammettere che il fatto che Lei sia originario di Trento mi ha destato curiosità e una sorta di fascino: scegliere la professione di regista, e di opera, necessita di particolari percorsi di formazione culturale e professionali, che Trento alla fine degli anni ’90 non poteva offrire, circonstanziato dal fatto che nel bene e nel male, la cultura ufficiale del Trentino ha la tendenza di considerare i suoi artisti funzionali alla gestione delle politiche culturali del territorio. Situazione che evidentemente non si accordava con la personalità e con il Suo istinto creativo che non trova alcun coinvolgimento in attività del territorio, come se sottendesse una fuga da questa claustrofobico territorio di montagna. E non si diventa registi per caso. Regista lirico si diventa per vocazione o per scelta ponderata? E quali sono state i presupporti formativi per giungere i traguardi che lo fanno essere un regista chiamato in ogni angolo del mondo e con una certa regolarità sulla scena lirica fin dal 1994 anno della Traviata, suo primo allestimento?

Rispondo con piacere alla Sua intervista anche perché per la prima volta dopo 25 anni di carriera in tutto il mondo, qualcuno dal Trentino mi contatta. Con questo la risposta potrebbe essere già di per sé esaustiva e lasciare tutto detto. In quanto alla mia origine trentina, è stata però anche la mia forza, per la crudeltà di certa chiusura che mi ha spinto prima a svilupparne gli anticorpi e poi a fuggirne il più lontano possibile. Trento ed i trentini all’inizio non mi hanno comunque mai aiutato, piuttosto ostacolato con la loro severa austerità, caratteristica che malgrado tutto fa parte anche del mio DNA e che forse mi ha salvato in più di una occasione. Così per reazione ho maturato un’insolita perseveranza, senza la quale mai mi sarebbe stato possibile ricominciare da capo tante volte in Paesi e in situazioni tanto difficili. Lo commento spesso con alcuni compagni di Liceo o di Università recentemente ritrovati, che sono stati testimoni dei duri “Lehrjahre” (anni di apprendistato), autentici anni di pellegrinaggio, fortunatamente conclusi prima del previsto quando meno c’era da aspettarselo, in un’epoca in cui non andavano di moda i “registi giovani”, non c’era internet e neppure la facilità di spostamento che c’è oggi. Avvenne con un “Don Giovanni” realizzato in Spagna (grazie al successo di una “Traviata” del 1994) e trasmesso varie volte con successo da Televisione Spagnola, TVE 2, quando ancora la televisione nazionale conservava un suo potere divulgativo proprio perché non c’era altro. Contrariamente a quanto si crede, non il Sud America, ma la Spagna fu il Paese che mi diede la prima opportunità ed il budget adeguato per realizzare in libertà ed unità regia, scene e costumi. Poi nel 1995 venne l’inaugurazione della stagione del Teatro São Carlos di Lisboa con un Nabucco che segnò l’inizio della mia carriera internazionale. Solo successivamente arrivai a Montevideo, Capitale culturale 1996, con Zauberflöte. Da allora non mi sono più fermato; salvo ora per questa pandemia che mi ha sorpreso a Buenos Aires proprio con un nuovo Nabucco che doveva inaugurare la stagione del Colón. Ora, dopo la sospensione di alcuni impegni tra cui il nuovo Faust al NCPA di Pechino, spero di riprendere a settembre a Mosca le prove della nuova Tosca del Bolshoi. Nel frattempo sono rimasto in Uruguay che è il Paese che forse più mi ha amato ed ho riamato. La scenografia di Nabucco resta montata sul palcoscenico del Colon in attesa della riapertura che spero avvenga presto. Questa immagine del palcoscenico deserto e immobile mi segna profondamente, perché nel 2020 fanno esattamente 25 anni di carriera: Nabucco apre e chiude una sorta di circolo.

La costante collaborazione con le strutture liriche del Sud America, ci racconta una storie di lunga tradizione lirica di quelle terre se pensiamo agli anni’30 e nell’immediato dopoguerra, all’importanza storica dei teatri dell’Argentina, il Colon di Buenos Aires, come quelli del Brasile e le ambite tournée a Caracas e a Montevideo. Ripetute crisi economiche hanno fatto contrarre tanti centri di produzione, pensiamo solo al Venezuela. Che cosa offre ancora questa parte del mondo al teatro lirico e che tipologia di pubblico incontra un artista che vi arriva con una sua precisa personalità artistica?

Prima di tutto bisogna fare una premessa: all’europeo che non vi abbia abitato a lungo, sfugge la complessità e la fisionomia stessa del Sud America. Si tende a mettere tutti i Paesi nello stesso sacco. Sarebbe come mettere insieme Danimarca e Sicilia: sono dimensioni opposte. Montevideo e soprattutto Buenos Aires, sono due grandi capitali europee, molto più europee dell’Europa di oggi che si è globalizzata e trasfigurata. Rappresentano un’epopea forse perduta e affascinate, molto decadente, ma ancora piena di artisti, architetti, intellettuali colti e visionari, collezionisti raffinati. Durante le due guerre ed il dopoguerra, nel Rio de La Plata proliferava un’estesissima classe media che si coltivava e viaggiava, importava antiquariato e sapeva ricevere molto bene, mentre in Europa la classe media ancora quasi non esisteva e l’istruzione obbligatoria restava limitata e comunque si arrestava troppo presto. Si era ancora lontani dal boom economico e dall’accesso collettivo alla cultura erudita. Un esempio che parla da solo: “Jeanne d’Arc au bûcher” di Honegger, rappresentata nel 1946 con enorme successo di pubblico al SODRE di Montevideo e nel 1947 al Colón di Buenos Aires, quasi immediatamente dopo la prima messa in scena europea. Ebbene quel tipo di pubblico sopravvive ancora. Io stesso, 25 anni fa, sono riuscito a conoscere in Uruguay i resti di quella che fu la Svizzera dell’America Latina. Purtroppo negli ultimi venti anni, tutti i Paesi sudamericani sono andati assomigliandosi sempre di più in una decadenza generalizzata o globalizzata. Il Brasile è e resta un “continente” a parte, con eccessi di finanziamenti discontinui e perenne corruzione, un Paese straordinariamente ricco, frenetico ed esuberante, ma in ambito artistico sempre “un Paese senza memoria”. Il Centro America presenta Paesi similari all’Uruguay come Costa Rica (Paese privo di esercito e con una estesa buonissima formazione universitaria) o molto dissimili ma straordinariamente interessanti quali il Guatemala con la sua struttura ancora oligarchica ed una ristrettissima ma raffinata elite. Il Messico rappresenta un’altra dimensione ancora… Sia come sia, in tutte queste latitudini, il pubblico si divide sempre in due parti: una vetusta arroccata ad una tradizione perduta, ed un’altra formata da pubblico nuovo, vorace, eterogeneo, ma discontinuo e renitente, che non si lascia incantare facilmente da false modernità e rifiuta la tradizione. Ritornando alla domanda di che cosa offra ancora oggi il teatro lirico di queste latitudini e quale tipologia di pubblico incontra un artista che vi arrivi con una precisa personalità artistica, posso rispondere che senza dubbio vi può incontrare un terreno fertile per crescere, riscoprire un passato europeo che l’Europa ha dimenticato, ma anche far nascere l’esigenza di un nuovo futuro di cui l’Europa non ha ancora sentito la necessità. Per quanto riguarda la mia storia, posso dire che la notorietà nata dall’attività operistica in Sud America (inizialmente con produzioni che portavo dalla Spagna), mi ha consentito di ottenere la credibilità per realizzare altre operazioni di respiro molto più vasto e dunque praticare quella sperimentazione indipendente che mi ha portato a fare quello che faccio ora. Mi riferisco alla scenificazione del Requiem di Mozart del 1999 nel Teatro Solis di Montevideo, completamente smantellato durante il restauro; oppure alla Aida che inaugurò nel 2001 un SODRE in via di costruzione; oppure a “L’isola dei Cipressi” al Teatro Nacional de Costa Rica nel 2002; oppure a “La Divina Comedia” tra le rovine barocche della Antigua (capitale) del Guatemala nel 2004. La mia non è una dimensione che nasce in studio. Non bastano le idee, i concetti, la capacità di disegno, la creatività, bisogna anche poterli sperimentare, scoprirli, farli fiorire, applicarli agli artisti e conquistare un pubblico che è ogni volta nuovo e inaspettato. Bisogna praticarlo durante decenni, instancabilmente, continuamente. Ho lavorato sempre molto intensamente, senza fermarmi mai, in tutte le latitudini, nei Paesi più diversi, affrontando moltissimi titoli, realizzando più di un centinaio di allestimenti e riprendendone ognuno almeno due o tre di volte in altri Paesi e cercando di tirarci fuori qualcosa di ulteriore. Quel che ogni artista sviluppa poco a poco, con la ricerca e con la pratica incessante, è un metodo, una sintesi, e quindi un solido codice proprio, un discorso: quello che il pubblico riconosce a prima vista come “segno proprio”, che è anche una sorta di marchio di autenticità. Il mio desiderio è e resta sempre uno solo: riuscire a dare a qualcosa di reale il fascino di una cosa sognata. Ogni artista è come il cittadino di una patria da lui stesso dimenticata.

Scorrendo le foto degli allestimenti a corredo delle Sue produzioni e la letteratura professionale quanto mai misurata ma dettagliata sul disegno estetico riusciamo a addentrarci nella personalità di artista. Lei chiede al teatro monumentalità e plasticità ai suoi allestimento realizzati con una progettualità unitaria che lo vede regista e drammaturgo, scenografo, creatore luci e costumista, in una integrazione completa di esperienze sensoriali e visive che si concentrano sotto l’unica di responsabilità. Da cosa nasce questa esigenza di unicità creativa?

Nasce da un’unica intenzione: non voler perdere l’occasione di ricercare attraverso l’opera (o più semplicemente attraverso musica e testo), i fili nascosti che uniscono le varie discipline. Come il sonno, la musica libera dalle catene della razionalità e ci permette di accedere ad una sorta di verità parallela. Dunque mi rifiuto di rendere “concreto” ciò che è libertà e volo. L’opera è astrazione pura. Grazie all’emozione pura, non razionalizzata, è possibile una connessione di tutte le discipline, come chakra che si schiudono. In un mondo disumanizzato e specializzato, io credo fortemente nell’opera come operazione di sfondamento interdisciplinario. Per questo mi interessa un pubblico che all’opera non ci andrebbe mai o un pubblico che finalmente utilizzi tutte le opportunità della musica e della drammaturgia. Per me non esiste “regia tradizionale” versus “regia moderna”, neppure esistono “scene” o “costumi” o “coreografia”. Bisogna guardare molto oltre. Opera deve parlare a tutti e di tutto. Questo è il miracolo della musica unita con la sua rappresentazione non necessaria.Perché regia, scene, costumi, luci e coreografia, sempre tutto insieme? In verità, si tratta più di una vocazione istintiva da artigiano, spesso anche sofferta; è uno sforzo non pensato nato da una necessità di unità e di coerenza profonda: sul palcoscenico mi muove non il pensiero razionale nei confronti di regia o scenografia, ma l’istinto verso sogni di una patria perduta. Mi chiedono spesso di spiegare come sia nata questa mia maniera di fare tutto insieme ed allo stesso tempo: mi risulta spesso difficile spiegarlo compiutamente. Io credevo che così dovesse essere. Forse per farlo capire dovrei raccontare la pura verità… Quando ero bambino mi costruivo una realtà parallela molto dettagliata e riuscivo a “vederla” perfettamente. Il mio obiettivo è sempre stato quello di “materializzarla”. Inizialmente pensavo bastasse il disegno o la pittura, poi la scrittura, poi la drammaturgia, poi la coreografia. Mancava la “vita”. Solo il teatro dal vivo (non filmato!) diventa magia vera. Ad un certo punto, non troppo tardi ma neppure prestissimo, ascoltando opera e chiudendo gli occhi, ho scoperto che riuscivo a “vedere” attivando involontariamente multiple percezioni. Così arrivai a credere che l’opera fosse realmente una riunione di tutte le espressioni possibili.

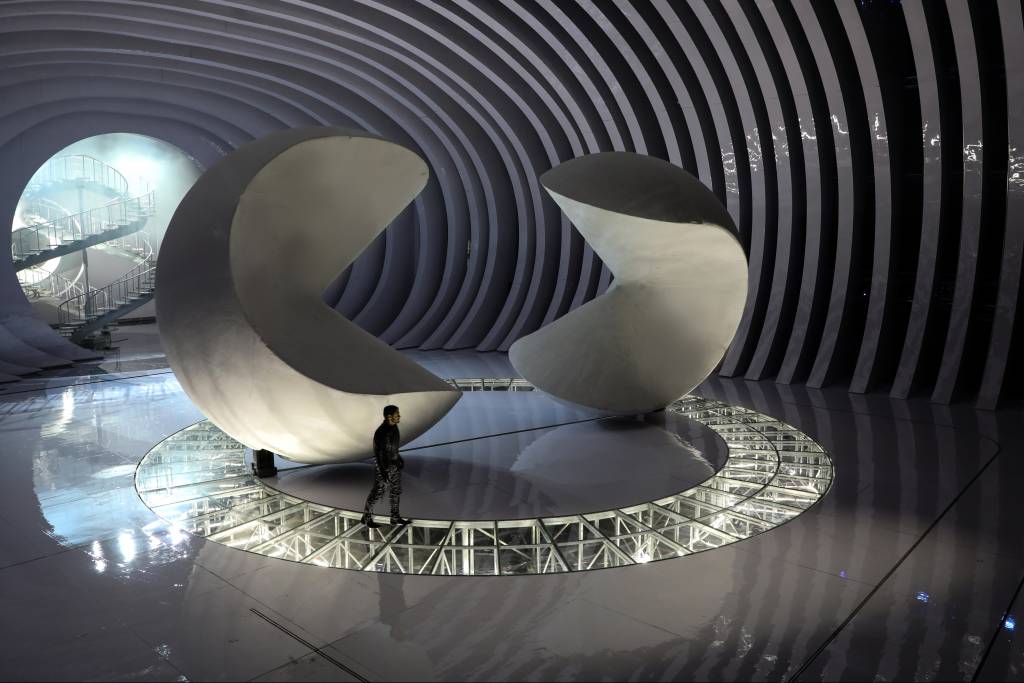

Director/Set/Costume/Lighting Designer/Choreographer: Stefano Poda Conductor: Patrick Fournillier

Photo NCPA: Wang XiaoJing

Ingenuamente, prima di conoscere il reale meccanismo dell’organizzazione teatrale istituzionale, credevo che la rappresentazione di un’opera fosse il prodotto della ricerca di un unico artista. Poi, con sommo stupore mi resi conto che un allestimento operistico veniva generalmente realizzato da un team di più professionisti: un regista, uno scenografo, un costumista, un light designer, un coreografo, ognuno coadiuvato da più assistenti. Non riuscivo a darmene una spiegazione. Invece la vita ed il suo mistero è profondamente unitario. Per questa ragione sin dal mio primo lavoro ho gestito tutto in maniera autonoma e indipendente, istituendo dei laboratori per la realizzazione delle scene, dei costumi e soprattutto formando danzatori e comparse e coro. Il mio è ovviamente un lavoro artigianale così come potrebbe essere per esempio quello di un couturier, incompatibile con strutture più industrializzate o commerciali. Per questo funziono meno con i teatri di repertorio, dove le produzioni vengono riprese con altre compagnie di canto e di danza senza la possibilità di prepararle direttamente. Appunto questa resta la sfida, e l’aspirazione per il futuro: avere sempre la possibilità di stupirmi dell’immensità della musica, e ricreare con essa mondi in cui liberarci dalle catene del quotidiano.

Recupero i saggi dello scenografo svizzero Adolphe Appia (1862) che risalgono esattamente al secolo scorso, redatti tra il 1909 e 1922, che mi sembrano estremamente coerenti e utili, per definire il Suo modello di una arte drammatica come esperienza integrale. Tra l’altro rivolgendosi allo spettatore che comodamente seduto e in uno stato di completa passività, ascolta guarda ripercorrendo a posteriori in una differita spazio e tempo l’esperienza vissuta di visione, perdendo nei ricordi frammentati quello elementi che lo ha turbato o particolari che sono sfuggiti all’attenzione (da Baudelaire recupero questa citazione Teatri come divani profondi come tombe). Al suo pubblico cosa richiede?

Oggi pubblico e critica hanno perso autonomia di giudizio e si conformano spesso ad una modernità solo apparente. Oggi la cultura è ammalata di iperrealismo. Strano, dopo le avanguardie del primo Novecento che promettevano ben altra prospettiva. Oggigiorno siamo un po’ inebriati dalla attualità, forse perché afferrati ad un progresso travolgente. E così, la prima preoccupazione di chi si trova a mettere in scena un’opera sembra essere diventata quella di riaffermare la sua “attualità”: quel che invece mi motiva maggiormente è creare immagini in cui lo spettatore non riconosca semplicemente una vicenda attualizzata, come tante ne può ritrovare accendendo un televisore, ma tanti stimoli per riscoprire tramite suggestione della musica la storia della propria vita. Una terapia insomma. Preferisco materializzare visioni, non dogmi. Più che la poliedricità della narrazione, della quale il cinema ci ha già ubriacato a sufficienza, penso che l’opera riesca meglio ad offrirci il mistero della narrazione: il raccontare e il capire senza i mezzi della vita sveglia, senza le necessità della descrizione. Lo ripeto sempre e senza stancarmi mai: l’opera non è parlata, è cantata: “La musica parla di tutto senza nominare nulla”: io mi rifiuto di sprecare quest’opportunità del teatro musicale, di votare un palcoscenico intero alla tautologia.

Prix Claude-Rostand du Syndicat de la critique française (meilleur spectacle lyrique du 2019) .

Stefano Poda, mise en scène, chorégraphie, décors, costumes et lumières. Photos: Cosimo Mirco Magliocca.

Spazio, tempo (musica) corpo(gesto) si possono considerare elementi che contribuiscono alla realizzazione di un’opera drammaturgica che, combinati in un assieme, danno forma e vita al dramma in scena. Gesti e gestione delle comparse sono elementi fondativi della Sua estetica: l’uso dei corpi può essere assimilato a muti personaggi altri nel contesto drammaturgico?

La storia che sempre mi interessa raccontare è quella di un viaggio nell’anima. Non è mai un lavoro facile nel momento in cui bisogna slegarsi completamente dalle maniere del nostro tempo, ammalato di realismo. Bisogna “imparare a disimparare”. Per arrivarci applico la tecnica che ho sviluppato e maturato poco a poco, lungo tutta la mia carriera, con un centinaio di messe in scena nelle latitudini più svariate del mondo. Tutto è partito da molto lontano, da dove ho iniziato a fare qualcosa che per comodità continuo a definire “opera”, ma che in realtà è una dimensione che mi permette di riunire svariate discipline e fare in modo che “tutto abbia a che vedere con tutto”, come un esteso laboratorio di arte totale. Si tratta di un’operazione che mi permette una specie di ricreazione del mondo esterno e comunque di trovare un legame a tutto quello che ho visto “dal finestrino” attraversando il piccolo e grande mondo fino ad oggi. Il mio è sempre stato un lavoro integrale ma artigianale. Un lavoro che mi sono scoperto e inventato da solo. Prima ho imparato a costruire lo spazio (che non è mai scenografia ma che si avvicina piuttosto a installazione in senso di arte contemporanea), poi a illuminarlo. La luce per me è tutto, perché solo la luce può seguire intimamente le curve della musica e penetrare nei paesaggi reconditi dei sentimenti riposti, nei labirinti più ritorti degli umori e può manifestare l’aura. A fare luci ho imparato scrutando per ore e ore, per giorni e giorni i dipinti di Caravaggio. Ogni volta scopro qualcosa di nuovo e di diverso, come la prima volta. Anche dagli Olandesi, ma principalmente da Caravaggio. Eppure la luce diventa vita e quindi segna il passaggio del tempo e l’evoluzione spirituale. Poi un altro passo importante è stata la scoperta del costume che non fosse “costume” ma che fosse l’emanazione dello spirito dei personaggi e di quello che rappresentavano nel contesto in cui agissero o da cui volessero evadere. Prima ho imparato a costruire lo spazio (che non è mai scenografia ma che si avvicina piuttosto a installazione in senso di arte contemporanea), poi a illuminarlo. La luce per me è tutto, perché solo la luce può seguire intimamente le curve della musica e penetrare nei paesaggi reconditi dei sentimenti riposti, nei labirinti più ritorti degli umori e può manifestare l’aura. A fare luci ho imparato scrutando per ore e ore, per giorni e giorni i dipinti di Caravaggio. Ogni volta scopro qualcosa di nuovo e di diverso, come la prima volta. Anche dagli Olandesi, ma principalmente da Caravaggio. Eppure la luce diventa vita e quindi segna il passaggio del tempo e l’evoluzione spirituale.

Poi un altro passo importante è stata la scoperta del costume che non fosse “costume” ma che fosse l’emanazione dello spirito dei personaggi e di quello che rappresentavano nel contesto in cui agissero o da cui volessero evadere. Per questo sono spesso stratificazioni, sedimenti, carceri, camicie di forza; sono vestimenti pesanti, oblunghi, difficili, sdruciti come antichi paramenti sacri. I costumi, sempre materici, con stoffe ricostituite e ritinte, sovrapposte e sgrattate, ritessute, incrostate di ricordi lontani, corrose, sono ostaggi del passato e caricano dentro tutte le forme della civiltà. Non appartengono mai ad un solo tempo, ma nascono dalla sommatoria di tutti i tempi.

Da essi non ci si libera mai del tutto tranne quando si raggiunge uno stato di purezza o di catarsi finale, ed allora appare finalmente il corpo purificato, svincolato, privato persino di sensualità, incretato e ricoperto da una polvere che fissa il dolore come un ricordo sfumato, perché c’è qualcosa che cade in estinzione ancora più velocemente della bellezza e della felicità ed è il doloreNon appartengono mai ad un solo tempo, ma nascono dalla sommatoria di tutti i tempi. Da essi non ci si libera mai del tutto, tranne quando si raggiunge uno stato di purezza o di catarsi finale, ed allora appare finalmente il corpo purificato, svincolato, privato persino di sensualità, incretato e ricoperto da una polvere che fissa il dolore come un ricordo sfumato, perché c’è qualcosa che cade in estinzione ancora più velocemente della bellezza e della felicità ed è il dolore.

Come si concreta il lavoro con i cantanti, i protagonisti sul palcoscenico?

I cantanti e tutti quanti sul palcoscenico (coro, danzatori, mimi o figuranti o attori, tutti con lo stesso grado di responsabilità), grazie alla musica che trasporta ad un realtà altra che non è questa del consueto pensiero, possono vivere un’esperienza che è simile a quella della vita dormiente, parallela alla vita sveglia, quasi come un trance psicologico e così poter trasmettere al pubblico una qualche verità. La sola verità vera è quella che portiamo nel profondo, e la scopriamo nel sonno, in regressione psicologica, o facendo rivivere un “personaggio interiore” che ognuno nasconde nel subcosciente. La musica lo permette… così come avviene col sonno, perché la musica funziona alla maniera del sonno. Alla maniera del sonno ci libera dalle catene del corpo e ci catapulta negli al di là” (“jenseits”). Dunque una specie di “terapia” o una regressione. Non è facile da ottenere, anzi… è difficilissimo soprattutto quando ci si trova davanti a bravi professionisti. Con i grandi artisti è più facile e immediato, perché si sentono più liberi e sono più arditi, ma se ne incontrano pochi. Senza saperlo i grandi artisti lo praticano sempre, dunque sono più permeabili e malleabili, meno prevenuti. Il problema è con i “professionisti” che arrivano alle prove forti delle maniere, delle scuole, dei metodi, dei successi, delle sicurezze, del già fatto, dell’esperienza. Chiedono subito se si tratta di una messa in scena “moderna” o “tradizionale”: hanno imparato a non discutere e ad applicare un codice preciso per ogni necessità, pronti ad eseguire istruzioni.

La funzione del regista è ancora assimilabile ad un rapporto di mediazione tra attori e opera?

Oggi il regista è “il male necessario” e non lo si pone più in questione. Semplicemente si ubbidisce ma poi sul palcoscenico non si trasmette né una cosa né l’altra. La verità è che tutti si sentono disarmati quando si chiede loro di rinunciare agli schemi e ad uscire dal convenzionale. Al principio tutti accettano, dicono di sì… ma poi quando capiscono che si fa sul serio, si spaventano. Oggi i cantanti sono abituati a muoversi, a recitare, a denudarsi, a cantare nelle situazioni più impervie, a vestirsi nelle maniere più impensate, meno che “a guardarsi dentro”, meno che a ricominciare da capo, meno la cosa più essenziale: ad ascoltare e credere nella musica. Ancora peggio i danzatori o gli attori che dovrebbero essere i più disponibili. Invece pochi hanno il coraggio di cercare qualcosa d’altro, abbandonando per un momento la sicurezza conquistata nel loro processo di apprendimento, classico o contemporaneo che sia. Spesso si dimentica che la tecnica è un mezzo e non un fine, che non si butta via niente, che anzi tutto è servito e serve. Che ciò che importa è il sentire per davvero che poi filtra dallo sguardo, in una parola: la concentrazione. Non eseguire movimenti o compiere istruzioni! Pochi rinunciano a recitare, a “fare a finta”. Allora io dico che “bisogna fare per davvero”. Sul palcoscenico si crede erroneamente che bisogna a tutti i costi “fare qualcosa” e rappresentare sempre un’azione. E qui avviene il primo conflitto. Un conflitto che si risolve solo il giorno dell’Antepiano, in cui tutti capiscono che tutto è veramente connesso con tutto. Prima è difficile crederlo e capirlo, costretti a “trockenschwimmen”, ossia a “imparare a nuotare in una piscina senza acqua”: nella sala prova gli elementi sono concettuali, troppo aridi, manca la forza più evocativa… quella dell’immagine in commistione con la musica e la luce. Soprattutto mettere in relazione lo spazio, con la luce, col costume e con il l’emozione di tutti. Oggi esiste una tradizione alla rovescia sviluppatasi con il Regietheater: ossia quella del teatro di trasposizione, che spiega e mostra tutto a tutti… che fa capire che i sentimenti sono perfettamente meglio comprensibili se trasportabili ad un’epoca più vicina e riconoscibile. Una modernità che finisce di essere tale nel momento in cui diviene maniera. I cantanti quando arrivano all’inizio di una produzione nuova o di una ripresa, giungono generalmente ben disposti e disposti a tutto, a scene estreme di azione, violenza e tensione, ma mai si aspettano di doversi denudare per davvero, nel senso più scabroso, di fare in modo che la vicenda non sia mai reale ma che avvenga in una dimensione parallela o magari solo nel ricordo, frammentario e disordinato, in cui i vari personaggi coesistono anche quando le scene non li prevedono. Quei movimenti assoluti, calibrati e precisissimi, quel lavoro sulle emozioni profonde che scaturiscono in sguardi, sulla Spannung (tensione) autentica, sono il risultato di uno sforzo enorme. Ai cantanti chiedo di cantare con l’anima e non con la voce, il suono deve partire dalle viscere, da dentro e nascere sul momento, qui e ora, come le parole che non devono essere recitate a memoria ma devono essere provocate sull’istante. Il movimento non importa, l’unico movimento concesso è quello anelato, indispensabile, come alberi che tentano di sciogliersi dalle radici. Cosa importa andare qui e là, compiere azioni o peggio seguire delle geometrie logistiche? Spiego il pericolo tremendo della tautologia, perché il testo dice già fin troppo quello che la musica evoca. Perché mettere in pratica un linguaggio per sordomuti, perché disprezzare tanto lo spettatore? Quello che importa sono solo gli sguardi che nascono dalla sorpresa, le reazioni, le scoperte, gli accenti, le pause o le sospensioni, ovvero i movimenti interiori, quello che si sente. Mai fingere.

Opèra de Lausanne (coproduction Opèra Royal de Wallonie-Liège, Israeli Opera Tel Aviv)

Mise en scène, décors, costumes et lumières , Stefano Poda Photos: Alan Humerose

In un teatro di ricerca è contemplata la ricerca oltre le forme del tempo e dello spazio?

E’ veramente strano come oggi, in epoca post-moderna (termine usato non in contrapposizione al moderno ma designando la posizione di una cultura che, attraverso la memoria computerizzata, può muoversi su un territorio dilatato, senza frontiere spaziali e temporali), un secolo dopo il discorso indiretto libero ed il flusso di coscienza di Joyce e Proust, che avrebbero dovuto segnare un punto di non ritorno, ci si dimostri invece ancora così ancorati a leggi aristoteliche e griglie cartesiane che costituiscono un “hic sunt leones” da non varcare se non per azzardo di surrealismo, che è comunque una forma dissimulata di iperrealismo. Non è problema di facile soluzione mettere in relazione il conscio e l’inconscio. Viene da pensare che in un’epoca molto distante o primitiva, senza il riflesso condizionato di contaminazioni culturali, sarebbe stato più facile. Sensazione e riflessione dovrebbero creare una coscienza-spazio temporale, non necessariamente mentale, ma capace di superare la contrapposizione astrazione-figurazione secondo una dinamica tra fisico e psichico, movimento e immobilità, che ha a che fare più con la meditazione, in cui sono i ricordi, la memoria delle esperienze vissute fin dalla nascita che lasciano un segno indelebile a suggerire movimenti che rivelano, come per empatia, segni o tracce del vissuto di coloro che ne vengano in contatto. L’interprete non dovrebbe allora mostrare solo una verità ma, se l’unica verità è quella propria, profonda, diventare un catalizzatore o un tramite attraverso il quale lo spettatore si riconosca anche nella sua intimità dimenticata. Questa concezione è evidentemente molto diversa da quella in cui il corpo dell’interprete o del danzatore esprime un’emozione o un’idea concettuale o astratta. La cosa importante non è trasformarsi in qualcuno o qualcosa, ma la metamorfosi in sé, il fatto che ci si trasformi. Una musica può essere danzata rappresentando un’immagine o un movimento che diventerà un’immagine o un movimento “esterno”, banale e di scarso interesse; ma se, al contrario, si mette la bellezza dell’immagine e l’emozione della musica che evoca dentro il corpo morto in regressione emozionale, senza necessità pleonastica di movimento descrittivo, allora l’immagine vincolata alla musica sarà unica e vera. Solo così anche il movimento sarà interno.

Director/Set/Costume/Lighting Designer/Choreographer: Stefano Poda Conductor: Patrick Fournillier

Photo NCPA: Wang XiaoJing

Nonostante l’arte figurativa dal Novecento in avanti si sia proclamata astratta, la pittura del secolo XIX prima e poi il cinema (sintesi dei linguaggi codificati del secolo XX) ci hanno riempito lo sguardo con immagini formali, a volte banali, che hanno abituato il pubblico ad una imitazione-interpretazione convenzionale del mondo, impoverendone la fantasia creatrice e lo spirito di percezione. Questa contaminazione “narrativa”, per cui tutto viene detto, mostrato, descritto, spiegato, o al limite simbolizzato, ha soffocato lo sviluppo della conoscenza “interna” che è scoperta del sé. Quel che noi chiamiamo “realtà” è un certo rapporto tra quelle sensazioni e i ricordi che ci circondano simultaneamente – rapporto che sopprime una qualsiasi visione cinematografica, la quale appunto tanto più si allontana dal vero quanto più pretende di aderirvi. Persino le trasposizioni d’epoca e gli adattamenti – “moderni” in apparenza, ma antiquati nella sostanza –, ostinandosi in giustificazioni narrative, ricercando a tutti i costi i corrispettivi semantici nell’attualità, non considerando che il mistero della vita e dell’arte consistente proprio nella non-comprensione, riaffermano ancora lo stesso malinteso di fondo. Eppure sono tollerati perché i cambi restano alla superficie senza sfondamento interdisciplinare. Il pubblico, educato fin dal liceo a studiare le materie come discipline avulse tra loro, mai intercomunicabili, finge di scandalizzarsi ma si sente a salvo e non si accorge che quello che non funziona è ben altro. Nell’opera i personaggi non hanno corpo, ma gesti, pensieri. L’opera è una forma procedente per simboli ed i tempi musicali non coincideranno mai con quelli del teatro di parola.

Dalla Thais di Massenet di Torino nel 2008 ad un Rigoletto a Padova nel 2010 alla Forza del destino a Parma 2011 e ripresa nel 2014, la collaborazione con l’ente di Torino che ha portato anche alla produzione del Faust di Gounod e della Turandot di Puccini, titoli non banali che rappresentano momenti musicali di evoluzione della storia dell’opera. Tanto estero dalla monumentale realizzazione dell’Attila a St.Gallen alla realizzazione dei Racconti di Hoffman di Offenbach a Losanna/Tel Aviv 2019, Il Romeo et Juliette al NCPA di Beijing o Andrea Chenier alla Korea National Opera. Tutti che rappresentano spazi scenici al di là del tempo e dello spazio storico, simboli come la ricorrente iconografia del cerchio (eterno ritorno?) nel Faust, le reti nella Thais, i labirinti di Ariane et Barbe-bleue, i muri della Forza del destino con strutture massicce e quasi impenetrabili, i cumuli di storia nel Tristano del Maggio Musicale del 2014. Si può leggere in questa simbologia ricorrente la ricerca di una Storia con le sue vicende umane alla perenne ricerca di un suo senso?

La “materia” mi riconduce all’organico, alla vita, alle radici dell’esistenza. All’evoluzione, anche, al deperimento, alla corruttibilità: in ogni melodramma si parla di morte, ma in realtà il vero protagonista è la vanitas, che consuma gli aneliti umani; la materia dunque non come “simbolo”, cioè qualcosa che nasconde un’interpretazione arricchente, ma come essenza della messa in scena: un rito, certamente, il rito della vita, arcano e inafferrabile! Se venisse compreso dai personaggi, non vi sarebbe più necessità di azione; dopo lotte e passioni scandite dal Tempo e dal Destino, quel che rimane è la purificazione, il ricongiungimento con la terra, la corrosione: ma tutt’attorno, fin dalla prima nota, eran già ben visibili gli effetti di mille catarsi passate…

Eppure dietro a questi muri esistono aperture che vanno oltre. Una risposta epifanica che lascia intravedere soluzioni salvifiche che la funzione del dramma come rito collettivo deve assolvere?

Involontariamente ritorno sempre ad una liturgia… il rito funziona perché è un mistero di sintesi, inclusivo.

La complessità della storia sta anche nella rappresentazione dei suo drammi individuali e collettivi. Metterli in scena è il compito dell’artista nella maniera che chi assiste a questo dramma sia pienamente consapevole di ciò che non è finzione ma esperienza di vita. Possiamo concludere così?

Lo spettatore, spettatore di se stesso.

Grazie.